Seit einigen Monaten gehen Studierende in ganz Deutschland gegen den Krieg in Gaza auf die Straße und besetzen universitäre Orte. Sollte man sich ihnen anschließen?

von Isabell Daeger, Catalin Dörmann, Thorsten Schlicke, Alexander Schmidt, Johannes Vogt

Wenn man in Jena auf eine Demo geht, weiß man normalerweise, was einen erwartet: linksalternative Menschen mit bunten Hemden und Transparenten in der Hand. Heute ist das anders. Jena for Palestine (JFP) hat zu einem Sit-In auf den Ernst-Abbe-Platz aufgerufen. Es ist die Nakba Woche, die an die Vertreibung der Palästinenser:innen erinnern soll. Rund 30 Personen haben sich auf dem Platz versammelt. Ein paar Schritte weiter wehen ihnen blau-weiße Israel-Flaggen entgegen. Einige Israel-solidarische Gruppen wollen diese Demo nicht unbeantwortet lassen. Der Jenaer Campus soll kein Ort für Antisemitismus sein.

Zwischen und neben den Fronten sitzt die restliche Jenaer Studierendenschaft. Die einen demonstrieren für Frieden, die anderen gegen Antisemitismus. Da kann man schon mal verwirrt sein: Wo stehe ich? Wo darf ich stehen?

Der erste Protest

Bundesweit besetzen Studierende universitäre Orte, um auf die Lage im Gazastreifen aufmerksam zu machen, immer wieder wird ihnen Antisemitismus vorgeworfen. In Jena werden die Proteste von zwei Gruppen organisiert. Students for Palestine und Jena for Palestine, beides Gruppen, die auch in anderen Städten vertreten sind.

Eine erste Demo fand im Herbst 2023 statt, als die Gruppen zu einer „friedliche[n] Mahnwache zum Gedenken der Opfer in Gaza“ einluden. Auch im Frühjahr demonstrierten sie mehrfach für „ein Ende der israelischen Besatzung, Apartheid und des Genozids“. Anlässlich der Nakba-Woche veranstalteten die Gruppen Mitte Mai tägliche Sit-Ins auf dem Ernst-Abbe-Campus.

Auf der Waage des Antisemitismus

Oft wird besonders in Deutschland aus der Perspektive des Antisemitismus auf den Nahostkonflikt geschaut. Dadurch wird von vornherein ein wertender Standpunkt eingenommen, der jedes Interesse pro-palästinensischer Akteur:innen mit antisemitischen Motiven in ein Verhältnis setzt. Dieses Vorgehen verdunkelt tendenziell die eigentlichen Anliegen und Argumente der pro-palästinensischen Seite.

Sie kritisieren die katastrophalen Zustände in Gaza und eine Öffentlichkeit, die davon nichts wissen will, weil sie sich im Antisemitismusvorwurf verfängt. Auf lokaler Ebene zeigt sich das darin, dass sich die FSU erschüttert über den kriegerischen Überfall der Hamas äußert, aber zu den zivilen Opfern in Gaza schweigt.

Während der Recherche für diesen Artikel fällt immer wieder auf, wie vorsichtig pro-palästinensische Aktivist:innen sind. Sie scheuen sich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit dem Akrützel reden möchten die Gruppen nicht. Auf unsere Anfrage bekommen wir nur ein schriftliches Statement. Darin kritisieren sie das Vorgehen des israelischen Staates und den verengten Diskurs in der deutschen Öffentlichkeit. Sie werfen Israel vor, in Gaza einen Genozid voranzutreiben und einen Apartheidstaat errichtet zu haben, der die palästinensische Bevölkerung systematisch entrechtet. Die palästinensische Bevölkerung bezeichnen sie als indigen. Sie werde von israelischen Siedler:innen vertrieben.

Von pro-israelischer Seite werden diese Vorwürfe immer wieder als antisemitisch kritisiert, weil sie den israelischen Staat dämonisierten. Mit der Zuspitzung der Lage in Gaza spitzt sich auch der öffentliche Diskurs in Deutschland und an den Hochschulen zu. Auch wenn die breite Öffentlichkeit den Begriff des Genozids ablehnt, ist die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen nicht zu leugnen. Mit dem Vorsatz Israels, die Hamas zu zerschlagen, fordert der militärische Einsatz immer wieder zivile Opfer und bedeutet die Zerstörung öffentlicher Infrastruktur. Zuletzt wird vor allem in den sozialen Medien und auf Protesten die Offensive des israelischen Militärs in Rafah kritisiert, einer der letzten – von Israels zugesicherten – Rückzugsorte für Palästinenser:innen und einer der zur Zeit am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Am 24. Mai forderte der Internationale Gerichtshof in Anbetracht der katastrophalen Lage in Rafah ein sofortiges Ende der Offensive.

Ist Jena for Palestine wirklich antisemitisch?

Die Polizei sei bei pro-palästinensischen Demonstrationen besonders vorsichtig, heißt es im Statement von JFP. Alle Plakate und Demo-Rufe hätten vor den Demonstrationen der Polizei vorgelegt werden müssen.

Auf einer Demonstration am 1. Mai wurden trotzdem Flyer verteilt, die die Hamas verharmlosten. Außerdem wurde auf Demonstrationen immer wieder zur „Intifada“ aufgerufen und in Parolen Zionismus mit Faschismus gleichgesetzt. Der Ruf „Intifada“, das arabische Wort für abschütteln, hat eine Geschichte in der palästinensischen Widerstandsbewegung gegen die israelische Besetzung Palästinas. Während die erste „Initifada“ in den 1980er Jahren vor allem mit Mitteln zivilen Ungehorsams operierte, wurden in der zweiten, Anfang der 2000er, gezielt Selbstmordattentate auf israelische Bürger:innen verübt.

Kurz nach dem Tod des iranischen Präsidenten Raisi veröffentlichte die Organisation Jena for Palestine außerdem einen Nachruf auf Instagram, in dem dieser als Befreiungskämpfer für Palästina dargestellt wurde. Der Post wurde kurze Zeit später wieder gelöscht. Auf Kritik der Linksjugend-Jena bezog die pro-palästinensische Organisation dazu Stellung. Es handle sich um einen Post eines einzelnen Mitglieds. Die Gruppe distanzierte sich von jeglicher Symphathisierung mit Raisi.

Streitbare Antisemitismusdefinitionen

Für eine Einordnung von antisemitische Narrative wurde unter anderem die IHRA-Arbeitsdefinition entwickelt. Demnach ist Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung, die sich als Hass auf jüdische oder nichtjüdische Individuen, ihr Eigentum, ihre Institutionen oder den Staat Israel richten kann. Antisemitismus beinhaltet demnach oft den Vorwurf, Jüd:innen verfolgten eine Weltverschwörung oder seien an Übeln in der Welt schuld.

Kritiker:innen sehen in der entwickelten Definition aber das Problem, dass sie genutzt werden könne, um Kritik an Israel zu unterdrücken. Die American Civil Liberties Union bezeichnet die Definition als schwammig und zu breit gefasst.

In Jena haben sich mehrere pro-israelische Gruppen zusammengefunden, um die Palästina-Demos auf dem Campus zu problematisieren. Tom Wieseke hat die Gegenproteste mitorganisiert. Er ist Teil des BDP, einer bundesweiten Vereinigung von Pfadfinder:innen. Für ihn ist Antizionismus, also die Ablehnung eines israelischen Staates, eine Art Ersatzideologie des Antisemitismus nach dem Holocaust.

Die Kritik an Israel würde darin immer wieder zu einer gesamten Gesellschaftskritik aufgeplustert, in der ein jüdisches Kollektiv als Grundproblem stilisiert würde. Der Vorwurf stehe in einer Kontinuität, Menschen jüdischen Glaubens die schlimmsten Verbrechen und die niedrigsten Absichten zuzuschreiben. In einem christlichen Antisemitismus ist das der Gottesmord, in einem nationalsozialistischen die Korrumpierung der „Herrenrasse“ und im Antizionismus ist es der Genozid. Der jüdische Staat und seine Bürger:innen würden dabei zum Hort des Bösen und zum legitimen Ziel des Terrors erklärt.

Über Kritik an Israel redet Wieseke ungern. Das Thema sei schon missverständlich formuliert. Nur bei Israel gäbe es das Wort Israelkritik. Man sage ja auch nicht Deutschlandkritik. Wieseke ist froh, dass sich viele Studierende den Protesten nicht anschließen. Das zeige, dass sich ihre antisemitischen Narrative nicht verfangen.

Repression an der Uni

Im März 2024 lud die Leitung der Universität zu Köln (UzK) die Philosophin Nancy Fraser von der Albert-Magnus-Gastprofessur aus. Die Uni-Leitung warf ihr vor, durch die Unterzeichnung eines offenen Briefs im November letzten Jahres das Existenzrecht Israels infrage zu stellen, den Angriff der Terrororganisation Hamas vom 07. Oktober 2023 zu relativieren und zum Boykott israelischer Institutionen aufzurufen.

Am gleichen Tag äußerte sich in einem öffentlichen Brief der Lehrstuhl Kritische Theorie in Berlin solidarisch mit Fraser und warf der Uni Köln vor, die öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussionen zum Thema einzuschränken und eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden – schließlich fordere die UzK den Dialog um aktuelle und zukünftige Entwicklungen in Israel selbst ein. Mitunterzeichnet haben diesen Brief Hartmut Rosa, Klaus Dörre und Hans-Jürgen Urban – drei Lehrende an der FSU. Im April forderte der Berliner Senat die Wiedereinführung des Exmatrikulationsrechts, das es Berliner Hochschulen erlauben würde, Studierende wegen Fehlverhalten rauszuschmeißen. Hintergrund war der Angriff eines Medienberichten zufolge pro-palästinensischen Studenten auf einen jüdischen Kommilitonen an der FU. Kritik an der geplanten Verschärfung kam unter anderem von der Kampagne Hand off Student Rights: Die Gesetzesänderung solle dazu dienen, politisch unliebsame Student:innen exmatrikulieren zu können.

Nachdem Anfang Mai pro-palästinensische Proteste an der FU Berlin gewaltsam von der Polizei geräumt wurden, unterzeichneten rund 300 Hochschullehrer:innen einen Brief, in dem sie sich schützend vor das Demonstrationsrecht der Studierenden stellten. Unter den Unterzeichnenden sind mittlerweile 13 Lehrende aus Jena. Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) äußerte sich daraufhin der Bild-Zeitung gegenüber empört. Für sie ist die Situation eindeutig: Die Besetzungen an der Uni seien Ausdruck antisemitischer Gewalt. Die Unterstützer:innen der Proteste ermahnte sie, „auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen“. Die Springer-Presse griff solch direkte Worte der Bildungsministerin auf und titelte „Die Universitäter“, zuzüglich einiger Namen und Porträts der Unterzeichnenden. Darunter vornehmlich Forschende in den Bereichen Antisemitismus, Arabistik, Geschlechter- und Diversitätsforschung.

Schaut man sich das Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten genauer an, findet man keinerlei Hinweise auf „Judenhass“ oder israelfeindliche Positionen. Es geht ihnen nicht in erster Linie darum, die Forderungen der Protestierenden zu stärken, sondern um ihr Verständnis der Hochschulen als Orte der freien, geschützten gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Sie machen außerdem klar, dass die Gewalt und damit die Unterdrückung dialogischen Austauschs nicht von den Studierenden, sondern von der Polizei ausging, und kritisieren die Auslieferung der Studierendenschaft durch die Uni-Leitung.

„Ich hatte schon Schiss, als die Reaktion der Bundesministerin für Bildung kam. Man malt sich dann alles mögliche aus, wenn es heißt, man ist nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Was heißt das eigentlich für meinen beamtenrechtlichen Status?“, erzählt Christian Kreuder-Sonnen, einer der Unterzeichner:innen des Briefes aus Jena. Einige andere Lehrende der FSU, die den Brief unterzeichnet haben, zögern oder weigern sich, mit dem Akrützel zu sprechen. Es gäbe „Bedenken zum Framing des geplanten Artikels und die Frage, in welchen Kontexten denn unsere Antworten erscheinen würden.“

„Das Recht der Studierenden auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu verteidigen, gegen einen Vernichtungskrieg in Gaza und Waffenlieferungen an Israel zu protestieren“, wie es Florence Vienne aus Jena formuliert, bedeute heute offensichtlich, um seine Position und Anerkennung als Hochschullehrende fürchten zu müssen.

Der Antisemitismusvorwurf sei in den meisten Fällen unhaltbar, sagt Kreuder-Sonnen. Ein Grund für diese Haltlosigkeit sei der Absolutheitscharakter des Vorwurfs, der fehlende Blick auf den Standpunkt derjenigen, gegen den er vorgebracht wird. Es wird nicht die Frage gestellt, ob es sich „tatsächlich um tiefverwurzelten Antisemitismus handelt, oder ob es den Protestierenden um etwas anderes geht“, erläutert Kreuder-Sonnen. Im Fokus der pro-palästinensischen Proteste stehen die Verbindungslinien der Situation im Nahen Osten zur Kolonialgeschichte. Nach der Einschätzung Kreuder-Sonnens fußen die Israelkritik und Palästina-Solidarität der Demonstrierenden also auf postkolonialen Perspektiven, nicht auf antisemitischen Ressentiments. Die Legitimität dieses Standpunktes sei wissenschaftlich begründbar und stehe insofern ihrer Diskussion an den Hochschulen offen.

Antisemitische Übergriffe

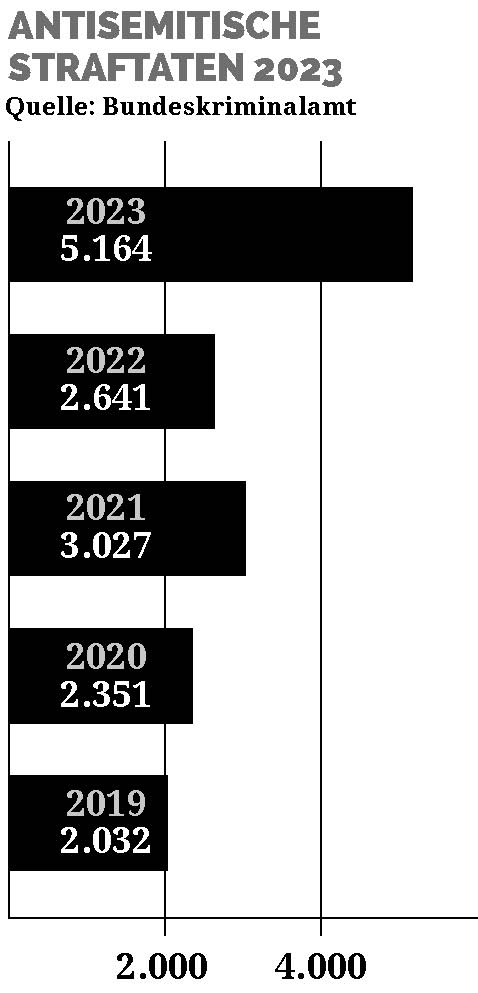

Ob die Demos an deutschen Unis antisemitisch sind, ist eine Frage der richtigen Einordnung; dass in den Monaten nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober antisemitische Übergriffe in Deutschland zugenommen haben, ist ein Fakt. Laut der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) gab es in den Monaten danach 29 solcher Übergriffe pro Tag. Davor dokumentierte RIAS nur sieben Übergriffe täglich. Laut RIAS hat 2023 israelbezogener Antisemitismus das erste Mal alle anderen Motive für Übergriffe überholt. Einen ähnlichen, aber weniger starken Anstieg verzeichnet auch das Bundeskriminalamt (BKA). 5.164 Straftaten ordnete das BKA 2023 einem antisemitischen Motiv zu. Im Jahr davor waren es nur halb so viele. Die Zunahme steht laut BKA in direktem Zusammenhang zum Überfall der Hamas. Dem BKA zufolge kommen die meisten antisemitischen Straftaten von rechts.

In Jena gab es laut Polizei während der Demonstrationen kaum nennenswerte Ausschreitungen. Das hohe Aufgebot der Einsatzkräfte wurde im Laufe der Woche deshalb minimiert. Am 14. Mai allerdings kam es zwischen den Protestparteien auf dem Campus nach einer Beleidigung zu einer Körperverletzung. Einem pro-israelischen Demonstrant wurde dabei ins Gesicht geschlagen.

Hasserfüllte Sprache

Leo Minz ist wegen der Zunahme antisemitischer Übergriffe vorsichtig geworden. Er organisierte die Gegenproteste auf dem Jenaer Campus und sagt, er habe eine dreifache Verbindung zum Thema. Er ist aktiv im Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, promoviert gerade zu Antisemitismus und ist selbst Jude. Im Alltag versucht er, sich nicht als Jude erkennen zu geben. Das habe aber nicht erst mit dem 7. Oktober angefangen, sagt er. Antisemitismus werde immer wieder externalisiert, um vom eigenen Antisemitismus abzulenken. Gerade in Thüringen dürfe die Kritik an israelbezogenem Antisemitismus deshalb nicht dazuführen, dass migrantische Millieus zum Hauptproblem erklärt werden.Trotzdem hält er israelbezogenen Antisemitismus für die dominante Form. Deshalb stellt er sich auf dem Campus gegen die pro-palästinensischen Demonstrationen. Dort werde Hass geschürt, den man nicht unbeantwortet lassen könne, sagt er.

„Wer so tut, als wüsste er nicht, dass Intifada ein Aufruf zum Terror ist, ist so glaubwürdig wie Björn Höcke, der so tut, als wüsste er nicht, dass ‘Alles für Deutschland’ eine SA-Parole ist.“ Die antisemitische Dämonisierung Israels und die damit verbundene Vorstellung, sich verteidigen zu müssen, sei der Ursprung des Konflikts im Nahen Osten, sagt Minz. Zu dieser Dämonisierung gehöre auch die Art und Weise, wie über den Nahen Osten gesprochen wird. „Die Sprache ist der Grund, warum es dort Krieg gibt.“

Die Rolle der Hochschulen

Die Staatsräson und die Verengung des öffentlichen Diskurses, nach denen Diskursbereitschaft bereits einen waghalsigen Balanceakt über das Grundgesetz darstellt, greifen auf die Universität über. Was steht dabei auf dem Spiel? Welche Rolle können und sollen die Hochschulen eigentlich in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt spielen?

„Unsere Rolle der Institution und der hier Arbeitenden besteht darin, einen Diskursraum zu schaffen, den wir im gesamtgesellschaftlichen Diskurs nicht haben“. Kreuder-Sonnen verweist diesbezüglich auf die besonderen Mittel, die den universitären Diskurs auszeichnen: Wissenschaftliche Erkenntnisse und Techniken des sozialtheoretischen Hinterfragens von politischen und historischen Inhalten.

In der jetzigen Situation sei es außerdem interessant, „dass aus Deutschland und den USA, den beiden Ländern, die Israel am stärksten auf politischer Ebene unterstützen, die stärkste Kritik und Gegenmobilisierung fast ausschließlich aus den Hochschulen kommt“. Deren Kritikpunkte müssten von den Hochschulen dialogisch aufgegriffen werden, um gemeinsam ein kritisches Bewusstsein zu formieren, das nach außen getragen werden kann. Diese Art von Diskurs, der Polarität der Teilnehmenden zulässt und informiert deren Argumente prüft, hat zugleich eine kritische und gemeinschaftliche Funktion: „Ziel eines offenen, kritischen Diskurses wäre es, dass Menschen mit ihrer Meinung nicht so lange alleine sein müssen, bis Fahnen verbrannt werden.“