Die Sammlungen der Universität Jena sind wahre Schätze – wertvoll und versteckt. Auf der Jagd nach ihnen haben wir mit der Sammlungsbeauftragten Dr. Tilde Bayer über Talare, Knochensägen und Backpulvertütchen gesprochen.

Gefragt haben Janina Gerhardt und Julia Keßler

Frau Bayer, was macht eine Sammlungsbeauftragte eigentlich so?

Ich bin der Troubleshooter. Wenn ich morgens ins Büro komme, weiß ich nie, was mich erwartet. Jede der über 40 Sammlungen hat noch eigene Verantwortliche, und auch die Universitätsleitung mischt mit. Ich verstehe mich als Kommunikator zwischen den einzelnen Personen und ihren Belangen und Problemen.

Wie sahen die Anfänge der Sammlungen aus?

Die Sammlungen sind so alt wie die Universität. Angefangen hat alles mit den Talaren der Rektoren und ihren Porträts, die sind heute im Besitz der Kustodie. Mit Goethe kam dann noch einmal sehr viel dazu, das war ein richtiger Hype. Das lag natürlich auch an der Zeit, ihrem Forschungsinteresse und ihren Erkenntnissen. Die Sammlungen wurden also um Objekte aus der Medizin, den Naturwissenschaften und der Botanik erweitert. Noch später kamen dann die Geisteswissenschaften hinzu.

Ist es schon einmal vorgekommen, dass etwas länger im Besitz der Universität war und der wahre Wert sich erst später gezeigt hat?

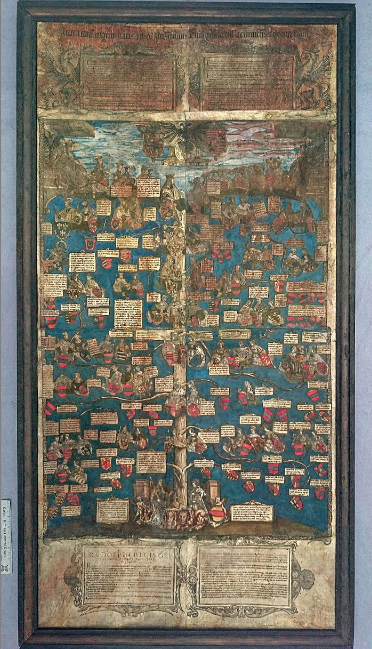

Och, dass wir nicht gewusst haben, was für ein kostbares Ding wir haben? Ja! Wir haben eine Kooperation mit dem Bereich Konservierung und Restaurierung der Fachhochschule Erfurt, und manchmal leiht sich Ute Lorenz, die dortige Werkstattleiterin, Stücke aus den Jenaer Sammlungen aus, meist für die Lehre. Bei einem Stück, einer alten Holztafel mit Pergament, hat sie mich dann nach einigen Tagen völlig aufgelöst angerufen und mich darüber aufgeklärt, welche Sensation wir da jahrelang im Keller hatten: eine handkolorierte Stammtafel von Kaiser Maximilian I. Die ist ein wunderbares Objekt und äußerst wertvoll. Außerdem ist sie auch sehr eng mit der Geschichte der Universität und des Deutschen Reiches verbunden, das macht sie auch sehr besonders.

Apropos wertvolle Stücke, wurde schon einmal etwas geklaut?

In der mineralogischen Sammlung wurde das Spendenhäuschen geklaut.

Gibt es auch kritische Stücke, zum Beispiel aus der Kolonialzeit oder der NS-Zeit?

Im Phyletischen Museum haben wir die Kopfhaut eines Herero, die wurde aber auch schon wissenschaftlich aufgearbeitet. Der Umgang mit solchen Objekten ist oft schwierig, hier stellt sich beispielsweise die Frage, ob sie irgendwann wieder zurückgeführt werden soll. Ansonsten hat die Universität Jena in dieser Beziehung Glück. Man kann da auch wirklich von Glück reden, denn wir haben keine ethnologischen Sammlungen, und bisher haben sich auch keine kritischen Stücke in der anatomischen Sammlung gezeigt. Man kann allerdings nie wissen, was da noch zu Tage tritt.

Gibt es auch skurrile Sammlungen?

Ja! In der Geburtshilfe hatte es Tradition, dass alle Professoren ihre Werkzeuge hinterlassen haben, wenn sie die Universität verlassen haben. Da ist im Laufe der Zeit eine beachtliche, aber auch skurrile Sammlung zusammengekommen. Sonst wirkt auch die medizinhistorische Sammlung mit ihren Knochensägen und alten Instrumenten auf Laien recht speziell.

Gibt es etwas, was die Universität Jena besitzt und worauf die anderen Universitäten neidisch sind?

Na ja, neidisch ist vielleicht auch zu viel gesagt, denn wenn man etwas Wertvolles hat, hat man ja auch eine besondere Verpflichtung. Aber wir haben diesen berühmten Stadtplan von Nippur. Der gilt ja als ältester Stadtplan der Welt, und der ist hier in der Hilprecht-Sammlung. Darum beneidet uns weniger eine andere Universitätssammlung, aber sicher ein Museum. Das ist ein Objekt, das sicher auch in Berlin oder in Paris präsentiert werden würde.

Wie ist die Universität an den Stadtplan gekommen?

Die Sammlung heißt Frau Professor Hilprecht Collection of Babylonian Antiquities und ist damit der Frau von Professor Hilprecht gewidmet. Der hat diesen Stadtplan damals im Zweistromland gefunden und nach Jena gegeben, da hier seine geliebte Frau gestorben ist – zum Gedenken sozusagen.

Haben Sie ein persönliches Lieblingsobjekt?

Ich bin Historikerin, ich sammle nicht! (lacht) Nein, also im Ernst: Mir gefallen die Metallarbeiten aus dem Picenum (Italien) sehr gut. Da gibt es auch eine interessante, aber traurige Hintergrundgeschichte dazu. Der italienische Staat hat der Universität Jena vor mehr als hundert Jahren einen ganz kleinen Teil der Sammlung vermacht. Das war damals noch nichts Besonderes, denn der Großteil der Sammlung blieb in Italien. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Museum in Italien aber von der deutschen Luftwaffe zerbombt, und von der Sammlung blieb nichts übrig. Seitdem ist der winzige Teil in Jena von unschätzbarem Wert.

Und wenn es keine spannende Hintergrundgeschichte gibt, was kann Sie dann begeistern?

Ach, ich kann mich eigentlich für alles begeistern. Es kommt auch immer auf die Präsentation an. Ich war mal vor vielen Jahren im

Oetkermuseum in Bielefeld, und da gibt es einen Raum, der mit weinrotem Samt ausgekleidet ist, und der Besucher sieht dann in einer Vitrine auf einem Sockel auf einem goldenen Tablett ein Backpulvertütchen. Da war ich hin und weg.

Wie entwickeln sich die Sammlungen momentan weiter? Kommen noch neue Objekte hinzu, werden noch Stücke von Jenaer Wissenschaftlern entdeckt?

Wir haben beides: Wir haben abgeschlossene Sammlungen, die keinen Zuwachs mehr haben, mit denen aber noch immer gearbeitet wird, aber wir haben auch Sammlungen, die wachsen, beispielsweise in der Mineralogie. In der Ur- und Frühgeschichte hat die Universität viele Stücke im Besitz, ist aber nicht Eigentümer, denn was in Thüringen ergraben wird, gehört dem Freistaat, geht aber zur Bearbeitung an unsere Universität.