Text: Charlotte Wolff

Was geschah vor 50 Jahren? Was motivierte, sollte verändert werden? Was ist davon heute noch übrig und wichtig für uns?

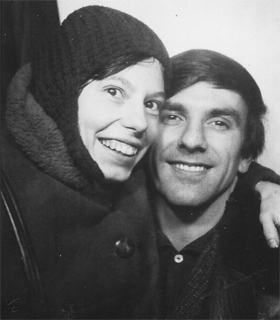

Auf die Straße gehen, Flugblätter verteilen, eine Kommune gründen. Das war der Protest der Studenten vor 50 Jahren. Ein Aufruf gegen das System, gegen Verbote. „Wir haben keine Angst, wir tun was wir für richtig halten“, war schon Ende der 50er Jahre eine Einstellung von Gretchen Dutschke, damals noch in den USA. 1964 lernte sie Rudi Dutschke -Wortführer der damaligen Studentenbewegung- kennen und war fortan auch in der Berliner Protestszene aktiv.

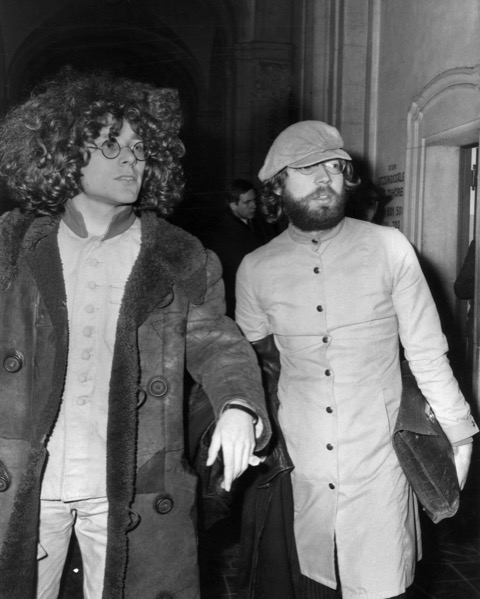

Rainer Langhans, Mitbegründer der Kommune 1, erklärt er selbst sei mit der Welt damals nicht zurecht gekommen. „Ich war vermutlich traumatisiert davon, dass wir auf diesem Leichenhaufen saßen, wie unsere Mördereltern.“ Als dann das bis heute unerklärliche 68er Gefühl aufgetaucht sei, habe man die Welt mit anderen Augen gesehen, als es Menschen bisher konnten. „Eigentlich leben wir in einer wunderschönen Welt, was führen die alle da für Kriege?“, fasst Langhans zusammen.

Wir leben ohne einen Kupplungsparagraphen, der es verbietet, dass junge unverheirateten Frauen und Männer abends zusammen in einem Zimmer sein dürfen. Die Bewegung war ein Protest gegen starre Strukturen in Gesellschaft und Universität, für Antiauthorität, gegen den Vietnamkrieg und atomare Aufrüstung. Das Wirtschaftswunder der 50er war vorbei, der Bau der Berliner Mauer schob die Wiedervereinigung in weite Ferne und eine ordentliche Aufklärung der NS – Zeit fehlte. Heute werden rassistische Bewegungen, rechtes Gedankengut nicht nur in Deutschland wieder stärker. Dutschke hält es für sehr wichtig dagegen zu kämpfen, man sähe, dass es immer wider zu Katastrophen, Mord und Krieg führe. „Deswegen brauchen wir eine neue anti-authorithäre Bewegung, die sich an die Inspiration von damals anschließen könnte.“ Es gibt viele Organisationen, die sich mit Problempunkten der Gesellschaft beschäftigen. Außerdem wird gegen Tierversuche, Umweltzerstörung und Krieg demonstriert. „Was fehlt“, hebt Dutschke hervor, „ist das Zusammenbringen des Ganzen, es gemeinsam zu organisieren und vor die Gesellschaft zu bringen, wie es der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) gemacht hat.“ Wenn das umsetzbar wäre, wäre eine Bewegung viel größer, würde wirklich wahrgenommen werden und könnte etwas bewirken.

Auch Langhans sieht Handlungsbedarf, glaubt aber, dass zumindest die Jugend auf dem richtigen Weg sei. Er spricht das Internet an, soziale Plattformen wie Facebook. Seiner Meinung nach kamen und kommen immer noch viele Probleme durch eine zu große Privatsphäre zustande. Wenn Menschen keine Geheimnisse voreinander habe, könnten sich auch rassistische Ideen nicht so leicht festsetzten. Das aufzubrechen sei damals ein Ziel der Kommune gewesen und das Phänomen, dass es im Netz praktisch keine Geheimnisse gebe, sei das gleiche und solle daher weiter ausgebaut werden.

„Wir waren gegen alles.“

Die Anfänge solcher Bewegungen sind klein. Auch die berühmte 68er Bewegung startete nicht erst in besagtem Jahr, sondern schon etwa zehn Jahre zuvor. Dutschke sieht ein frühes Anzeichen der Bewegung in der Trennung des SDS von den Sozialdemokraten schon 1959. Der SDS forschte ab 62 daran, in wie weit alte Nazi-Funktionäre noch hohe Ämter, insbesondere in der Justiz inne hatten. Flugblätter wurden 64 von der Subversiven Aktion verteilt.

„Wir waren gegen alles“, sagt Langhans. Der Alltag sollte revolutioniert werden. Wenn alle eine Gemeinschaft sind, dann kann die Welt eine bessere werden, dann gibt es Liebe statt Krieg. Hier kam der Gedanke der Kommune auf. Anfangs war es eine kleine Gruppe, die darüber diskutierte. Für Dutschke war ein Kerngedanke dabei, dass eine Kommune die Möglichkeit brächte das Rollenbild aufzubrechen. Wenn Männer und Frauen die ganze Zeit zusammen sind, dann würden die Aufgaben im Haushalt sich gleichmäßiger verteilen. Auch müssten die Männer die politischen Äußerungen der Frauen ernst nehmen und nicht darüber lachen. Sie lebten dann ja die ganze Zeit zusammen. Denn gerade in der Anfangszeit der Bewegung hatten Frauen beim SDS nicht allzu viel zu sagen. „Ich war sehr schockiert“, sagt Dutschke, „gerade wenn eine Frau bei den Versammlungen wagte etwas zu sagen, haben die Männer sie ausgelacht.“ Dabei kannten sie sich ebenso aus. Einen Wendepunkt stellte die Tomaten Aktion im September 68 da. Die Frauen wollten sich wehren gegen die Diskriminierung und brachten zu einer SDS Konferenz weiche Tomaten mit, mit denen sie die Männer bewarfen. „Die waren sauer, die haben das gar nicht verstanden“, erzählt Dutschke. Die nächste Aktion bestand darin Flugblätter zu gestalten, auf denen die abgeschnittenen Penisse der lautesten, bestimmendsten Männer des SDS abgebildet waren. Danach merkten sie wohl, dass etwas nicht in Ordnung war mit ihrem Verhalten. Es habe aber etwas gedauert, meint Dutschke. Auch ihrem Mann Rudi Dutschke war es wohl anfangs nicht bewusst. Aber nachdem sie ihn darauf angesprochen habe, habe er das doch schnell erkannt. Er meinte, dass er eben ein Mann sei und nicht wüsste, was er dagegen tun könnte. Er war der Meinung, dass müssten die Frauen selber schaffen. In dieser Hinsicht war er einer Meinung mit Langhans: „Opferfeminismus führt nicht zum Erfolg. Die Frauen müssen selber etwas tun.

„Ich habe Angst gehabt.“

Die Frauenbewegung zog weiter ihre Kreise. Dutschke erzählt von den Aktionen, an denen sie nach 68 teilnahm, als die Familie, infolge des Attentats auf Rudi Dutschke im April 1968, in England und später Dänemark.

Bereits im Februar 1968 wurde Rudi Dutschke von Presse und Medien als Staatsfeind Nummer 1 bezeichnet. Dutschke erzählt: „Wo wir wohnten wurden die Eingänge mit Scheiße beschmiert und Sätze an die Wände gesprüht wie ‚Wir werden euch umbringen‘.“ Die Überlegung, ob die Revolution es wert sei, so bedroht zu sein, sei ihr aber nie gekommen. Natürlich kam irgendwann der Gedanke auf, dass es zu gefährlich sei. „Ich habe Angst gehabt, dass Rudi oder uns allen etwas geschehen könnte. In dem Fall will man nur noch weg von der Situation.“ Ihr Mann habe aber die Drohungen nicht ernst genommen, er glaubte nicht daran, dass wirklich etwas geschehen würde. Zumal Gewalt gegen Menschen zu dieser Zeit grundsätzlich abgelehnt wurde. „Das war für Rudi immer so“, sagt Dutschke. Auch in den Untergrund zu gehen kam nicht in Frage. „Rudi meinte in der Nazizeit wäre es sinnvoll gewesen eine Untergrundbewegung zu haben, aber nicht in der BRD.“ Es gab zwar Tod im Rahmen der Bewegung – Benno Ohnesorg Juni – 1967, aber keine systematische Ausrottung. Rudi Dutschke war der Überzeugung, dass man im Untergrund von der Bevölkerung getrennt war und diese so auch nicht erreichen konnte. Hinzu kam, dass Untergrundbewegungen leider oft gewalttätig wurden. Das widersprach natürlich dem Grundkonsens der 68er, vor allem in der Anfangszeit. Gewalt gegen Sachen sei etwas anderes gewesen. Das war Situationsabhängig, es musste abgewogen werden, ob es wirklich keine anderen Möglichkeiten gab und es das dann wert sei. Gewalt gegen Menschen sollte zwar allgemein nicht ausgeübt werden, aber auch hier konnte es Ausnahmen geben. „Ein Mord an Hitler hätte viele Leben gerettet“, sagt Dutschke. Doch eine solche Situation habe es nach 45 in Deutschland nie mehr gegeben, betont sie. „Deswegen musste man es ablehnen.“

Was hat Menschen dazu veranlasst, in Rudi Dutschke eine solche Gefahr zu sehen, dass er sterben sollte? Die 68er Bewegung verlangte eine

Revolution. Das System und der Alltag sollten geändert werden. Langhans sagt: „Die Menschen hatten und haben Angst vor dem Untergang des Abendlandes.“ Eine Furcht die die Bewegung bei vielen Menschen auslöste. Der wohl berühmtestes Ausspruch Dutschkes lautet: „Der lange Marsch durch die Institution.“ Dutschke erklärt, dass es darum gegangen sei Institutionen zu demokratisieren. „Ich würde sagen, die Demokratie in Deutschland war begrenzt.“ Gemeint ist, dass die Bevölkerung durch eine Wahl alle vier Jahre zu wenig beteiligt ist. An der Universität zum Beispiel hatten nur der Rektor und die Professoren etwas zu sagen. Die Idee war hier, eine dreier Parität aus Studenten, Assistenten und Professoren zu etablieren. Das habe wohl auch für eine lange Zeit geklappt, meint Dutschke. Warum konnten wir das nicht beibehalten? Dieses Universitätsmodell sollte natürlich auch auf andere Institutionen übergreifen. Besonders im Bereich der Presse und Medien hat das geklappt. Es wurden Räte gebildet, in denen auch Arbeiter beteiligt waren.

„Das Kommunenleben provozierte.“

Dieser Teil der 68er Bewegung, der vom SDS ausging, war „der politische Strang“, wie Langhans sagt. Auf der anderen Seite stand die Kommune mit „der hedonistischen Linken“ – Ausrichtung – unter dem Motto Sex, Drugs and Rock‘n Roll. Die Revolution sollte sich nicht nur auf das System richten, sondern vor allem auf den Menschen, aus das Alltagsleben. Langhans fasst zusammen: „Die Gruppe um den SDS forderte eine äußere Revolution, wir in der Kommune eine innere.“ Dutschke sieht diese Trennung nicht so extrem, schließlich habe die Kommune auch Aktionen nach außen gemacht. „Aber das kam vielleicht erst im zweiten Schritt.“ Die Gruppe um Rudi Dutschke und den SDS habe durchaus zugestimmt, dass man sich selber ändern müsse, aber war der Ansicht, dass sich das Selbst auch durch den Prozess der Änderung der äußeren Umstände wandelt. Hier gehen die

Meinungen auseinander. Damals wie heute. Langhans war und ist der festen Überzeugung, dass sich zwar die Verhältnisse in der Welt ändern müssten, dies aber nur möglich sei, wenn sich zuvor die Menschen selbst änderten. „Wir haben versucht, das faschistische Erbe unserer Eltern zu überwinden, oder etwas anderes in uns zu finden.“ Und das sollte dann auch die Welt sehen, das Kommunenleben war eine Demonstration. Die freie Liebe, die Gemeinschaft, der Frieden. Das war auch für die frühen Kommunarden nicht so leicht. “Wir waren ja alle Bürgersöhnchen und hatten alle unsere Ängste.“ Das Ziel war jeglichen Besitz aufzuheben. Das hieß auch Zweierbeziehungen abzuschaffen, denn das sei ja auch ein Besitz, den man habe. „Wir teilen alles und uns alles mit.“ Es sollte eine allgemeine Zärtlichkeit geben. Um den Einstieg in dieses Leben zu schaffen zogen sich die Kommunarden am Anfang zu einer dreimonatigen Klausur zurück. Langhans spricht von einem „Marathon Encou

nter“, der sehr anstrengend und intensivgewesen sei, sie aber furchtloser und selbstbewusster gemacht habe, als die anderen Studenten. Es war ein Austausch über alles was sie ausmachte.

Eine der berühmtesten Aktionen der Kommunarden war sicherlich das Pudding Attentat. Sie stellten fest, dass die Bürger vor allem durch das Kommunenleben selbst provoziert wurden. Daraus zogen sie den Schluss, dass Aktionen, die provozierten, am meisten Aufmerksamkeit hervorrufen würden. Unter diesem Gesichtspunkt wurden also geplant.

Die Aktivisten landeten immer wieder auch vor Gericht, mal der Kuppelei bezichtigt, mal des Terrorismus. Dort agierten Langhans und seine Freunde allerdings nicht in üblicher Weise. Statt auf Fragen zu antworten stellten sie Gegenfragen, oder hielten Reden. „Zunächst hatten wir natürlich Ängste, wir waren kriminell. Aber je länger wir dabei waren, desto weniger Angst hatten wir. Je mehr wir machten, desto mehr verstanden wir auch wie es funktionierte“, erzählt Langhans.

Was genau es bedeutete die Revolution zu leben ist schwer zu def

inieren. Langhans erklärt klar, es beinhalte jede Form des bisher bekannten Lebensstils zu verlassen. So sollte auch eine Heirat ein No-Go sein. Dementsprechend sagte er damals zu Rudi Dutschke als dieser Gretchen heiratete: „Ein Revolutionär kann nur dann eine Revolution machen, wenn er sich selbst revolutioniert. Ein Spießer kann keine Revolution machen.“ Dutschke erklärt dazu: „ Dieser Vorwurf war für uns irrelevant. Wir haben das ja gelebt, alles was wir getan haben war ja dafür.“ Sie wussten, dass einige dagegen sein würden und diskutierten das Für und Wieder. „Das Für hat überwogen.“

„Die stärkste Kommunikation ist Liebe.“

Beide, Rainer Langhans als auch Rudi Dutschke hatten eine Verbindung zur DDR, dem abgeschnittenen Teil Deutschlands von der Revolution. Langhans verbrachte einen guten Teil seiner Kindheit in Jena und erinnert sich gerne an diese Zeit zurück, besonders an das Schulsystem, dass so viel fortschrittlicher gewesen sei, als im Westen und ihn stark beeinflusst habe. Ein kleiner Teil der 68er Bewegung schaffte es trotzdem über die Mauer. 1968 gründete sich nämlich auch die Kommune 1 Ost in Berlin. „Sie hat mir viel bedeutet, wir hatten engen Kontakt mit Biermann und anderen Ostkünstlern“, erinnert sich Langhans. Gerade diese Kontakte, oft in Begleitung der Stasi, hätten auch zur dortigen Kommunengründung geführt.

Rudi Dutschkes Eltern lebten im Osten und so bekam er häufig Einblicke in das Leben. „Rudi wünschte sich die Wiedervereinigung, aber nicht so, dass der Kapitalismus alles übernimmt“, erzählt Dutschke. Er habe sich eine demokratische sozialistische Wirtschaft gewünscht, aber nicht autoritär wie in der DDR. Einige SDSler dachten das DDR Model war die einzige Alternative zu Kapitalismus. Rudi lehnte das ab. Es gab wohl die Idee eines Testgeländes von Ost- und Westberlin, wo völlig neue Strukturen erfunden werden könnten. Unter den damaligen Umständen war das allerdings nicht möglich.

Die Kommune 1 Ost löste sich nach drei Jahren wider auf und auch die Kommune 1 in Westberlin zerfiel. Als das berühmte 68er Gefühl verschwand, zerstörte das viele der Kommunarden. „Ich wäre fast gestorben, mir ging es auch körperlich richtig schlecht, wäre fast abgekratzt, andere haben sich erschießen lassen“, sagt Langhans. „Nachdem du einmal erkannt hattest wie die Welt sein könnte, ist der Schrecken der Wirklichkeit viel schlimmer als zuvor, das erträgst du nicht.“ Rückschläge gebe es immer, aber der Fehler damals sei gewesen, dass sie es nicht erwartet hätten. Heute betrachtet er die Geschehnisse als Vorschau. Es war ein Einblick darauf, wie die Welt eigentlich ist und werden kann und wir entwickeln uns dahin. „Es wird immer mehr von dem was tatsächlich war.“ Ein Schlagwort hier ist Kommunikation. „Die stärkste Kommunikation ist Liebe“, sagt er. Liebende hätten keine Geheimnisse, keine Privatsphäre und würden alles teilen. Communities heute, Plattformen wie

Facebook, sie alle dienen der Kommunikation und seien somit ein Weg in die friedliche Welt. Ob Facebook tatsächlich Frieden bringen kann, da gibt es sicherlich kontroverse Meinungen.

„Alles war verboten.“

„Wir sind den Zielen der 68er Bewegung näher gekommen, gerade in den 80er Jahren, haben uns danach aber wieder etwas davon entfernt“, überlegt Dutschke. Heute haben wir aber immerhin keinen Kupplungsparagraphen mehr, Frauen dürfen ohne die Erlaubnis ihrer Männer arbeiten. „Alles war verboten, heute nicht mehr und das haben wir den 60er Jahren zu verdanken. Einem langen Prozess, der bis in die 80er ging.“ Die Idee der Demokratie ist auf jeden Fall noch in der Gesellschaft tief eingeprägt. Das war damals nicht so.