Fundraiser sollen uns den letzten Cent abzwacken, während sie selbst daran verdienen. Wie rechnet sich das?

Text von Anna Ittner

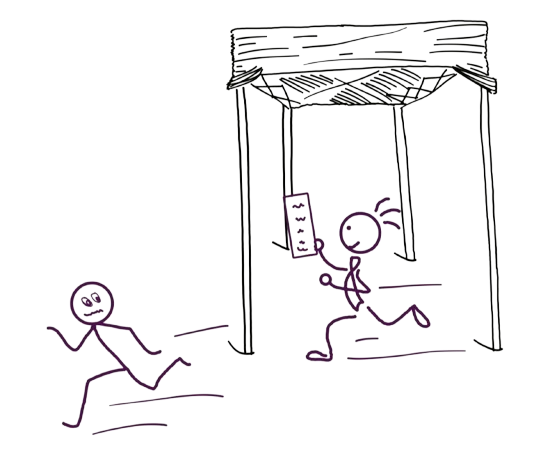

Illustration von Ulrike Reimer

Holzmarkt, 12:17 Uhr. Urwaldähnliche Szenen. Das Beutetier steigt nichtsahnend aus der Bahn, der Weg zum heimischen UHG ist nicht weit. Dort wird es sein Rudel treffen, und es gibt Futter. Doch dann, zu spät! erkennt es die Gefahr: Ein Jägerstand versperrt den Weg. Die Späher haben es schon in den Blick genommen. Panisch schaut es sich um: Umdrehen? Rennen? Zwecklos. Die Falle ist schon zugeschnappt. “Du siehst mir doch aus, als wäre dir das Klima wichtig”, klingt es lockend. Verleugnung kaum möglich, hätte unser Held mal keine Birkenstocks angezogen. “Ja, aber äh äh”, stammelt er in letzten Versuchen, der Situation zu entkommen. “Dauert auch nur ein paar Minuten!” – “Hab Uni, keine Zeit!”, ruft er und rennt. So knapp wird er nicht noch einmal entkommen.

Neben Wahlkampfhelfern und Bibelvertretern sind sie diejenigen Zeitgenossen, um die man bei der täglichen Route durch die Jenaer Innenstadt den demonstrativsten Bogen macht. Promoter, beziehungsweise korrekt “Dialoger”, belagern die deutschen Innenstädte, als wären sie spontan aus Tauben mutiert wie in umgekehrter Kafka-Manier. Für diese Master-Profiler sind Anfang-Mitte-20-jährige Rucksackträger im linksgewandten Studilook das gefundene Fressen für Menschenrechts- und Umweltthemen. Wie oft lässt man sich schuldbewusst in Gespräche über Kindesmissbrauch in Afrika oder Seehunderettung an der Nordsee verwickeln, nur um dann noch schuldbewusster das Gespräch ungetanen Spendens wieder abzubrechen? Dabei sind die Promoter meist selbst Studierende und müssten wissen, dass diese Zielgruppe nicht unbedingt die finanzielle Sicherheit hat, um einen monatlichen Spendenbetrag von ihrem ohnehin spärlichen Mensa-und-Mate-Budget abzuzwacken. Wieso sie diesen Job trotzdem machen? Wir haben sie einfach mal zurück angequatscht.

Sinn- und gewinnstiftender Job

Letrell ist 19, kommt aus Bremen und ist seit sechs Monaten als Dialoger unterwegs. Wie die meisten Standbetreuer ist er kein Mitglied einer NGO, sondern arbeitet für eine Agentur. Jede Woche in einer anderen Stadt, wechselnd für verschiedene Organisationen. Die dürfe Letrell sich aussuchen: “Niemand zwingt dich dazu, zu einer Organisation zu stehen, wo du nicht selber hinterstehst”, sagt er. Gerade wirbt er für Plan International, seiner Lieblingsorganisation. Diese vergibt spendenfinanzierte Patenschaften für Kinder im globalen Süden. Letrell hat selbst ein Patenkind. Wenn er über seine Arbeit spricht, klingt sie wie das Abenteuer, das in den zahlreichen Anzeigen auf Jobplattformen beworben wird: “Work and Travel durch Deutschland!”, “1500 Euro pro Woche!”, “Quereinstieg!”, “Teamevents!” – die Buzzwords werden einem nur so um die Ohren gehauen. Klingt gut – wenn man drauf steht, den ganzen Tag über fremde Leute anzuquatschen. Letrell macht das Spaß. Er erzählt stolz von seinem letzten Wochendurchschnitt von 7,5 Leuten am Tag, die er zu einem Spendenabo motivieren konnte.

Doch selbst wenn er mal nur drei Leute schafft, kommt nach Abzug seines Lohns, der ja auch aus Spendengeldern finanziert sein muss, noch ein Plus dabei heraus. Das haben auch die Agenturen erkannt, die aus dem Spendensammeln eine Branche gemacht haben. Face-to-Face-Marketing nennen sie es, Dialog-Werbung, Promoting, Fundraising. Klingt nach Start-Ups aus Berliner Coworking-Spaces, riecht nach Profit-Optimierung und wenig Leidenschaft.

Das bestätigt ein weiterer, ehemaliger Promoter Mirko, der sagt: “Leute auf der Straße ansprechen finde ich nicht so schlecht, eher das System dahinter. Aber ich verstehe auch, dass Hilfsorganisationen das mit Agenturen machen, weil die mehr Expertise haben und sie so Geld sparen. Aber die Agenturen an sich fand ich … naja. Die Chefs feiern sich ein bisschen zu sehr, als hätten sie zu viel Wolf of Wallstreet geguckt.” Mirko arbeitete vor einigen Jahren für die Agentur Activate, die während seiner Zeit wechselnd mit bekannten Organisationen wie Oxfam, Unicef oder Aktion gegen Hunger zusammenarbeitete. “Am Anfang stand ich sehr hinter Oxfam, aber nach einer Weile nicht mehr so hinter der Agentur, weil ich gemerkt hab’, dass die sehr auf’s Geld aus ist und meine Arbeitsstunden nicht gut bezahlt hat”, erzählt er. In Mirkos Fall drohte den Mitarbeitern ständig der Rausschmiss, wenn sie mehrere Male das Ziel von drei abgeschlossenen Spendenverträgen pro Tag nicht erfüllen konnten. Das war jedoch sehr abhängig von Faktoren wie Wetter, Stadtteil oder den Leuten, die an diesem Tag vorbeikamen. Mirkos Erfahrungen mit Dialogwerbung bringen die Annahme auf, dass die Agenturen am Ende auch nur eine Art Start-Up sind: mit coolen Mitarbeitern und Mission, aber mangelhaftem Management und Motiv.

Das Geschäft mit den Spenden

Den Hilfsorganisationen helfen sie natürlich trotzdem. Face-to-Face-Marketing ist besonders effizient, Menschen sind eher bereit zu spenden, wenn sie in einem persönlichen Gespräch über Einzelschicksale emotional angesprochen werden. Das System ist deshalb beliebt unter den gemeinnützigen Organisationen Deutschlands. Diese verlagern die zeitaufwändige Arbeit des Fundraisings an die darauf professionalisierten Agenturen. NGOs bezahlen – natürlich wiederum aus ihren Spendengeldern – einen festen Betrag an die Agenturen, die damit Dialoger ausbilden und beschäftigen. Zurück bekommen die Organisationen mehr Geld in Spendenbeiträgen, als sie hineingesteckt haben. Die Fundraiser finanzieren sich also gewissermaßen selbst aus den Spendengeldern, die sie sammeln. Natürlich sammeln sie aber mehr als ihr Lohn kostet. Am Ende ist es eine Win-Win-Win Situation: Win für die Organisationen, die auf die Spenden angewiesen sind, Win für die Studis, die einen Sommer lang gutes Geld verdienen können, und Win für die Agenturen, die aus dem Ganzen noch Profit schlagen.

Einen komischen Beigeschmack hinterlässt das trotzdem, diese Kommerzialisierung von Wohltätigkeit. Bei genauerem Hinsehen kommt dieser aber wahrscheinlich nicht vom System selbst, sondern von dessen Hintergrund. Don’t hate the player, but also don’t hate the game, hate the reason the game is necessary. Es ist eben noch ein Traum: Eine Welt, in der die Menschen aus gutem Willen heraus genug spenden, ohne ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommen zu müssen. Oder eine Welt, in der Spenden überhaupt nicht mehr nötig sind, weil es allen und allem gut geht. Eine Welt, in der für immer Frühling ist? Nein, hier ist für immer Fundraising-Saison. Wo ein Problem, da eine Branche, Spenden ist lange zum Geschäft geworden. Marktführer Talk2Move schreibt auf seiner Webseite: “In einer idealen Welt bräuchte es kein Fundraising, weil es entweder keine Probleme gäbe oder die Vereine mit Leichtigkeit an finanzielle Mittel kommen würden, um ihre Projekte zu realisieren. Doch da wir leider nicht in so einer Welt leben, möchten wir – jede:r Einzelne unserer Mitarbeiter:innen – durch das Generieren von finanziellen Mitteln und das Aufklären der Bevölkerung am Infostand, unseren Beitrag zu einer besseren Welt leisten”. Und an dieser besseren Welt ein bisschen mitverdienen, versteht sich.

Jeder gibt, was er kann

Dass wir die Stände in der Innenstadt so negativ konnotieren, liegt auch daran, dass sie uns jedes Mal schmerzhaft das eigene Gewissen in Erinnerung rufen. Spende ich genug? Was heißt genug? Wie viel sollte man eigentlich spenden? Das ist natürlich keine leicht zu beantwortende Frage, jedoch gibt es verschiedene Richtlinien. Ganz klassisch gäbe es da den Kirchenzehnt, also die 10 Prozent des Einkommens, die man laut christlicher Werte für wohltätige Zwecke spenden soll. Zugegebenermaßen stammt der wohl aus einer Zeit, in der Mieten nicht 50 Prozent des Einkommens verschlungen haben. Man könnte sich auch an dem orientieren, was Deutsche durchschnittlich spenden. Ganze 5,1 Milliarden Euro wurden in Deutschland laut Deutschen Spendenrat im letzten Jahr gespendet, das sind 43 Euro pro spendender Person. Seit 2010 sind diese Zahlen trotz oder gerade wegen multipler Krisenlagen stark gestiegen, 2023 erreichten sie auch durch hohe Spenden an die Ukraine ihren Höchststand. Gleichzeitig sinken staatliche Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen, die deshalb noch stärker auf Spendengelder angewiesen sind.

Dürfen wir also doch nicht genervt sein von den armen Täubchen an den Ständen in der Innenstadt? Das ist natürlich trotz allem unser gutes Recht, für alles und jeden kann man als Einzelperson ja nun wirklich nicht spenden. Aber ignoriert die Fundraiser vielleicht nicht komplett, das fühlt sich nämlich scheiße an. Mirko sagt, ein “Ich spende schon für euch”, kommt ganz gut an. Spendet für die Organisationen, die euch am wichtigsten sind. Aber fühlt euch auch nicht schlecht, wenn ihr nichts spenden könnt. Das Adoptieren eines einzigen armen Studierenden in Not reicht manchmal schon aus – auch wenn das nur ihr selbst seid.

Dieser Text erschien in der Ausgabe Nr. 451, Oktober 2025

Die Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen mit Fundraisingagenturen ist aus fünf Hauptgründen 100 Prozent inakzeptabel:

1. Hier wird – ethisch absurd – (eigennütziger) Profit mit (gemeinnützigem) NON-Profit betrieben, siehe dazu: https://www.kirchenzeitung.at/site/archiv/article/1213.html

2. Die Sammlungen rechnen sich schon lange nicht mehr – es weiss es einfach niemand. Der Grund: Es machen immer weniger Leute mit, so dass ein immer grösserer Teil der Spenden dazu verwendet werden muss, um die Agenturen abzuzahlen. Genauer gesagt heute praktisch die gesamten Spendeneinnahmen einer Kampagne (Mitgliedsbleibezeit bereits eingerechnet).

3. Die Aktionen sind illegal, da zu wenig klar kommuniziert wird, dass EIGENNÜTZIGE Spendenfirmen dahinter stecken (die meisten Angesprochenen gehen davon aus, dass die GEMEINNÜTZIGEN Organisationen die Sammlungen selber machen). Rechtlich spricht man von arglistiger/vorsätzlicher Täuschung, siehe dazu: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Miese-Tricks-Mitgliederfang-bei-DRK-Co,mitgliederfang101.html

4. Das mit Ex-Nazis verseuchte DRK hat 1968 über die Firma Wesser mit den Haustür-Sammlungen begonnen (NSDAP-Mitgliedsnummer des 1968 als DRK-Präsident amtierenden Walter Bargatzky: 4.140.825 – Hitler war im Übrigen DRK-Schirmherr).

5. Für die ersten Strassensammlungen ist die österreichische Firma DialogDirect verantwortlich, die 1995 für Greenpeace Österreich damit angefangen hat. Der DialogDirect-Inhaber heisst Franz Wissmann und ist der Urenkel des ehemaligen Kolonialverbrechers Hermann von Wissmann (ehemaliger Gouverneur von Deutsch-Ostafrika), der seinen Lebensabend in Österreich verbracht hat.